При непосредственном внесении пестицидов в почву или при их проникновении в почву с осадками, они могут хранится в ней на протяжении длительного времени и оказывать определенное воздействие на почвенную микрофлору, которой насчитывается 80-100 млн и более в 1 см3 почвы. Характер и степень этого влияния различны и зависят от свойств и нормы расхода самого препарата, длительности его сохранения в почве, видового состава микроорганизмов, механического состава и структуры почвы, температуры, влажности, микробиологической активности почвы и других факторов.

Действие пестицидов оценивают на основные группы почвенных микроорганизмов путем определения наличия их в почве и соотношение микроорганизмов из разных групп до и после обработки его пестицидами.

Прямое действие на почву оценивается по нескольким показателям, которые используются в почвоведении. Обязательно оценивается действие препаратов на основные группы почвенных микроорганизмов, что осуществляется путем определения наличия их в почве и соотношение микроорганизмов различных групп к обработке и после обработки его пестицидом.

Кроме того, определяется активность нитрифицирующих бактерий, а также фиксаторов азота — азотобактера. Угнетение нитрифицирующих бактерий вызывает нарушение азотного обмена и накопления в почве токсичных нитратов.

Почвенные микроорганизмы имеют различную чувствительность к действию инсектицидов. При усложнении клеточной структуры микроорганизмов наблюдается повышение чувствительности к этим соединениям. Чувствительность отдельных групп микроорганизмов к инсектицидам растет в ряду: бактерии, актиномицеты, грибы. Даже среди бактерий нитрифицирующие и некоторые аэробные бактерии, разлагающие целлюлозу, более чувствительны к инсектицидам, чем азотобактер. Поэтому длительное и систематическое применение инсектицидов может вызвать некоторую перестройку микробного ценоза почвы и накопления в нем целлюлозы растительных остатков.

Фунгициды, применяемые для протравливания семян, негативно влияют на почвенную микрофлору. Препараты, используемые для защиты растений от болезней в период вегетации, не влияют на численность почвенных микроорганизмов.

Гербициды сравнительно быстро разлагаются в почве и применение в рекомендованных нормах в целом не влияет негативно на микрофлору почвы. При непосредственном внесении их в почву, особенно в повышенных дозах, наблюдается временные перегруппировки в составе микрофлоры. Иногда наступает недолгий период депрессии активности микрофлоры, которая восстанавливается благодаря появлению устойчивых мутантных форм или за счет образования ферментов, которые гидролизируют препарат.

В зависимости от скорости разложения препарата в окружающей среде, все современные препараты делятся на шесть групп:

- срок разложения менее трех месяцев;

- от трех до шести месяцев;

- шести до двенадцати месяцев;

- двенадцати до восемнадцати месяцев;

- двух лет;

- с продолжительностью полного разложения более двух лет.

Совершенно очевидно, что скорость разложения пестицида зависит не только от его физико-химических свойств и строения, но и от почвенно-климатических условий региона. Так, разложение любого органического пестицида выполняется быстрее в жарком и влажном климате, чем в холодном и сухом. В связи с этим приведенная выше классификация пестицидов по скорости их разложения в окружающей среде носит условный характер, ведь тот же препарат в разных климатических условиях будет разлагаться в разный период времени (рис.).

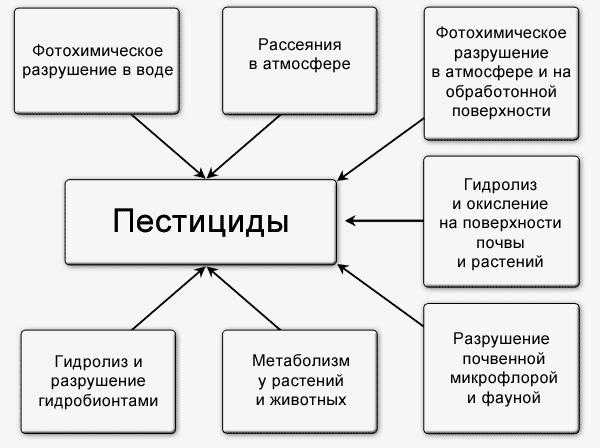

В зависимости от среды меняются факторы, влияющие на разложение токсиканта. В атмосфере пары пестицида подвержены действию солнечного излучения, воды и кислорода воздуха, а в некоторых случаях — и озона. Главными реакциями разложения пестицидов в атмосфере являются: гидролиз паром воды, окисление кислородом и озоном, а также фотохимические превращения. Чем интенсивнее освещение, тем быстрее происходят процессы разложения препарата в атмосфере. Кроме того, часть препарата рассеивается в верхних слоях атмосферы. В большинстве случаев разложение препаратов происходит достаточно быстро и завершается в течение нескольких часов. Однако не всегда фотохимическое разложение происходит с образованием простейших продуктов окисления исходного пестицида. В некоторых случаях образуются сложные продукты конденсации, которых затем попадают в водоемы и в почву, где и происходит их дальнейшая деструкция. Это особенно часто наблюдается для сложных азотсодержащих соединений типа замещенных мочевины или динитроанилинов.

В водных системах в разложении пестицидов участвуют не только химические факторы (реакции окисления и гидролиза), но и гидробионты, в организме которых происходят процессы распада препаратов. Персистентные препараты способны накапливаться в организме гидробионтов, что в некоторых случаях отрицательно сказывается на жизнедеятельности, а иногда приводит к их гибели. В водной среде быстро разрушаются органические соединения фосфора, синтетические пиретроиды, эфиры карбоновых кислот, производные карбаминовой и тиокарбаминовой кислот, гербицидные производные мочевины и др.

Фотохимическое разложение пестицидов в водной среде происходит в самых разных направлениях, но в основном — с образованием в конечном итоге простейших продуктов.

Пестициды в почве видоизменяются или совсем разлагаются также в результате физико-химических процессов, микробиологического разложения, поглощения высшими растениями, почвенной фауной. Они удаляются из почвы в результате выветривания, испарения с паром воды, вымывание водой, вынесения растениями.

В значительной мере отдельные процессы распада пестицидов в почве зависят не только от их свойств, но и от свойств почвы, климатических и экологических факторов.

Пестициды, вносимые в почву, снижают свою биологическую активность благодаря адсорбции их почвенными коллоидами. Степень адсорбции большинства инсектицидов и гербицидов усиливается в почве, содержащей перегной, по сравнению с суглинком. Установлена зависимость адсорбции от рН и гидролитической кислотности почвы. Например, адсорбция 2,4-Д и 2М-4Х повышается при снижении рН почвенного раствора. Кроме содержания и свойств почвенного гумуса важное значение для адсорбции препаратов имеет механический состав, содержание глиняной и илистой фракций почвы.

Осадки и температура также влияют на адсорбцию токсикантов. Это имеет практическое значение, поскольку внесение в почву гербицидов в холодную и сырую погоду сопровождается адсорбирования их в поверхностном слое почвы, благодаря чему они сохраняются от вымывания и разложения.

Потеря пестицидов из почвы за счет испарения с водяным паром в основном характерна для гербицидов с высокой упругостью пара, как гезагард, дуал, эрадикан, трефлан. Заделки таких препаратов сразу после опрыскивания почвы значительно сокращает их потери в парообразной форме.

Пестициды могут разлагаться под воздействием солнечного света. При этом в процессе фотоокисления некоторых из них, а также метаболитов существенная роль принадлежит длинноволновому ультрафиолетовому солнечному излучению (290-400 ммк). Под влиянием солнечной радиации теряют свою токсичность и гербициды, и инсектициды.

Е.М. Мишустин (1964) подчеркивал, что нет таких форм органических природных и искусственных соединений, которые не использовались в качестве источника питания определенными видами почвенных микроорганизмов. Бактерии, участвующие в трансформации и детоксикации пестицидов, в основном относятся к безспоровым формам: Pseudomonas, Arthrobacter, Mycobacterium.

В порядке Actinomycetales наибольший интерес представляет род Nocardia. Среди низших грибов в деградации пестицидов наибольшую роль играют виды, относящиеся к Fusarium, Aspergillus, Pénicillium. Но эффективная детоксикация происходит только при применении препаратов в концентрациях, нетоксичных для данных организмов.

Для повышения роли микроорганизмов в трансформации пестицидов необходимо внесение активных форм в почву и создание соответствующих условий для их жизнедеятельности.

Механизм метаболизма пестицидов под влиянием почвенных микроорганизмов сводится к следующим основным реакциям: дегалогенирование, дезалкилирование, окисление, восстановление, гидролитическое расщепление эфирной связи.

Дезалкилирование является негидролитическим путем разложения в почве некоторых групп гербицидов, таких как гербициды с простой эфирной связью (2,4-Д, 2М-4Х).

Гидролитический путь разложения в почве характерный для пестицидов, в состав которых входят эфиры и амиды.

Важное значение в разложении инсектицидов и гербицидов имеет их окисление в почве микроорганизмами. Среди современных инсектицидов, как правило, более устойчивыми к микробиологического разложения являются синтетические пиретроиды сравнению с фосфорорганическими соединениями и карбаматами.

Фунгициды, используемые для обработки семян и опрыскивания растений в период вегетации, меньше разлагаются в почве под воздействием микрофлоры через сильное бактерицидное и фунгицидное действие.

Поглощение и вынесения пестицидов из почвы растениями во многом зависит от их видовых особенностей. По некоторым данным, при одинаковых условиях (тип почвы, ее температура и влажность, норма расхода препарата) меньше инсектицидов выносится из почвы на участках, где выращивается горох, картофель, и больше всего — где выращивается кукуруза. В целом на посевах пропашных культур и на паровом поле детоксикация пестицидов происходит более интенсивно, что связано с активными микробиологическим процессами.

Особая роль в изъятии гербицидов из почвы принадлежит растениям, устойчивым к этим веществам за наличия в них механизмов быстрой детоксикации с помощью ферментных систем. Скорость разложения пестицидов зависит также от возраста растений. У молодых растениях этот процесс происходит быстрее, чем у старых, что объясняется более высокой физиологической активностью.