В многих странах большое внимание уделяется интенсификации сельскохозяйственного производства на основе его специализации, концентрации и использования индустриальных методов производства. В этих условиях повышается значение защиты растений, которая должна обеспечить оптимальную фитосанитарную ситуацию для получения высоких и стабильных урожаев. Эффективность защиты растений зависит в большой степени от того, насколько удается придать ей профилактическую направленность за счет рационального комплексного использования агротехнических, организационно-хозяйственных и собственно защитных мероприятий, то есть интегрированной защиты растений. В каждом регионе Украины проблемы защиты растений решаются на базе единой концептуальной основы, но есть и свои специфические особенности в соответствии к природно-хозяйственным условиям и традиционным тенденциям развития сельского хозяйства.

Системы защиты растений, практиковавшихся в прошлые десятилетия, базировались преимущественно на массовом использовании химических средств, при недостаточно обоснованном их применении в экологическом и экономическом отношении, приводило к возникновению проблем, связанных с негативным воздействием на окружающую среду и способствовало возникновению устойчивости вредных организмов к средствам защиты растений. Отчасти это даже способствовало усилению вредоносности видов вредителей и болезней и увеличению зависимости урожая от эффективности мер борьбы с ними.

В последнее время все большее признание получает идея о необходимости перехода от борьбы с отдельными вредными организмами к управлению экосистемами посевов и насаждений с целью обеспечения максимальной производительности культурных растений, создание неблагоприятных условий для вредных организмов, снижение их влияния на формирование урожая. Важнейшей предпосылкой для этого служит глубокое изучение сельскохозяйственных экосистем, их структуры, развития и реакций на различные формы и масштабы экологического воздействия. В этом направлении требуется прежде всего разработка объективных и технологических методов определения состояния и развития популяций важнейших компонентов экосистемы посевов. Одновременно требуется разработка методов и технологий получения и обработки регулярной информации, характеризующей состояние агроэкосистем, направление, масштабы и частоту изменения состояния ее компонентов в связи с воздействием на них определенных факторов окружающей среды. Все эти важнейшие методические и технологические разработки основываются на использовании данных об экологии, физиологии и этологию важнейших компонентов агроценозов, а также соответствующих положений статистики. Исследования в этой области способствуют повышению эффективности защитных мероприятий в настоящее время и становятся важнейшей предпосылкой совершенствования стратегии и тактики их проведения в будущем.

Современная защита растений опирается на значительный объем информации, характеризующий распространение, развитие, экономическое значение вредных организмов, состояние и развитие посевов, изменчивость различных других элементов экологического состояния. Только в результате своевременного получения и полноценной обработки этой информации можно принять оптимальные решения, обеспечивающие профилактическую направленность защитных мероприятий и их высокую рентабельность. Прежде всего необходимо обеспечить систематический учет и контроль состояния популяций вредных организмов, чтобы защитные мероприятия проводились только в том случае, когда численность или развитие вредных организмов превышает экономический порог вредоносности (ЭПВ). Это требует создания в государстве хорошо функционально дифференцированной и четко организованной информационной системы по защите растений. Такая система состоит из следующих основных элементов: получение и передача соответствующей информации, обработка данных, их накопление и сохранение. Каждый из этих элементов необходимо выполнять по общепринятым методикам, в определенной последовательности, при необходимом объеме и уровню достоверности соответствующих данных. Кроме того, необходимо соблюдать определенные правила сбора и использования информации, это способствует предотвращению ошибки при ее получении, накоплении, обработке и принятии решений. Объем и точность первичных данных определяют ценность всей информационной системы.

Получение первичных данных является той частью информационной системы, которая требует наибольших материальных и трудовых затрат. В этом направлении важно создать оптимальное соответствие между объемом информации и необходимыми для этого затратами. Это достигается в результате экологического, физиологического, этологического, экономического и математико-статистического обоснования методов получения первичных данных, способов их получения и обработки. Необходимо обеспечить получение только той информации в определенный срок и объемах, которая необходима для решения поставленной задачи, а также научно обосновать требования к содержанию информации. Созданию информационной системы по защите растений предшествует всесторонний глубокий анализ требований к ней.

Обработку фитосанитарной информации можно разделить на этапы:

- анализ фитосанитарного состояния посевов, фенологических, возрастных и пространственных структур популяций вредных организмов;

- прогноз распространения, развития и экономического значения вредных организмов;

- рекомендации по проведению профилактических мероприятий (разработка оптимальных вариантов);

- создание основ для рационального планирования, организации и проведения защитных мероприятий от вредных организмов.

Особое значение для проведения эффективной защиты растений, которое соответствует требованиям интенсивного растениеводства, предоставляется мониторингу вредных организмов растений и прогнозу их распространения и развития, а также определению возможного негативного влияния вредных организмов на производительность посевов и насаждений (прогноз вредности). Разработка методов и практическое применение таких прогнозов требует высокого уровня знаний и организации целенаправленных комплексных наблюдений, учетов и исследований.

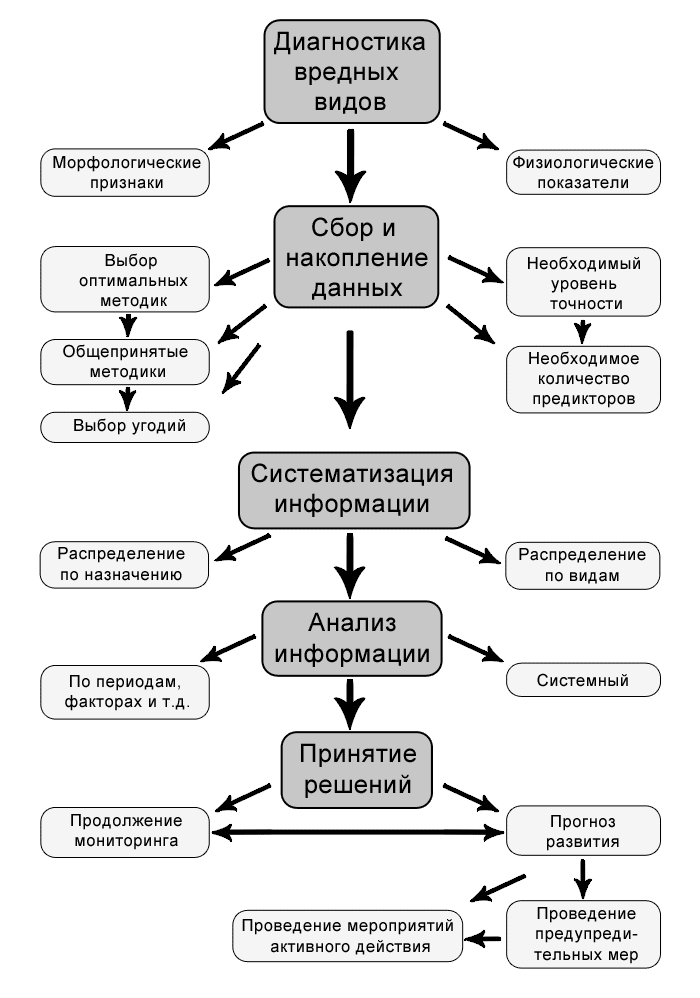

Неоднородность условий существования растительных и животных организмов в пределах определенной географо-климатической зоны, района, хозяйства и даже конкретного поля, приводит к разной степени развития вредных организмов растений и необходимость систематических обследований, учетов, анализов и других специальных работ для детализации состояния популяций вредных организмов и культурных растений с учетом влияния экологических условий. Это дает возможность прогнозировать последствия жизнедеятельности нежелательных для растений организмов и обоснованно проводить соответствующие защитные меры. Все это объединено в понятие фитосанитарный мониторинг. Он может рассматриваться как составная часть глобального экологического мониторинга и представляет собой систему методов выявления изменений в развитии вредных организмов в агроценозах и определение путей оптимизации фитосанитарного состояния сельскохозяйственных культур и угодий. Фитосанитарный мониторинг (ФСМ), ранее известный как фитосанитарная диагностика, возможен при высоком уровне знаний диагностических и биоэкологических особенностей вредных видов, оптимальных методик проведения соответствующих работ по сбору необходимой информации. Он предусматривает поэтапное проведение работ в соответствующие общепринятые сроки и включает в себя последовательный сбор и накопление необходимых данных при достаточном уровне точности, систематизацию и анализ информации, принятие решений. Последний этап заключается в выборе оптимальных мер как в текущем времени, так и в будущем. Для этого разрабатывают соответствующие прогнозы. Таким образом прогнозирование развития вредных организмов растений становится возможным при наличии необходимой фитосанитарной информации. Схема ее использования приведена на рис ..

Специалист по фитосанитарному мониторингу и прогнозу должен хорошо знать видоспецифические признаки вредных организмов, особенности биологии и развития на протяжении онтогенеза, характер взаимоотношений с растениями-хозяевами. Это необходимо для точной диагностики именно тех видов, которые подлежат мониторингу, оценки состояния их популяций по морфо-физиологическими показателями.

Для проведения обследований и получения необходимых данных пользуются методиками, которые требуют наименьших затрат времени и средств. Они должны быть общепринятыми для всех, кто проводит мониторинг, что позволяет иметь однотипную базу данных, накапливать их и сравнивать с различными районами, зонами во времени и пространстве.

Выбор угодий для обследований зависит от специализации хозяйств, фитосанитарного состояния и фазы динамики популяции вида, фенофазы вредного организма и растения. Угодья должны быть типичными по отношению к другим, что позволяет экстраполяцию данных.

Полученные данные должны отражать фактическое состояние популяций, объем работы и количество учетных единиц — обеспечивать достаточный уровень точности с учетом требований статистики.

Собирают только те данные, которые необходимы для прогнозирования, а накопленная информация при этом позволяет иметь достаточное количество факторов (предикторов), которые оказывают решающее влияние на динамику развития популяций.

Полученная в необходимом объеме информация систематизируется в соответствии с ее назначением и характером (метеорологическая, агротехническая и др.).

Данные группируются и анализируются по периодам, которые пройдены в прошлом вредными организмами и растениями, по факторам, которые влияли на их развитие. При этом основное внимание уделяется критическим периодам, от которых зависит состояние популяций, и главным факторам воздействия.

Обоснованный прогноз развития вредных видов и потерь от них позволяет принять решение по организации защиты растений. При депрессивном состоянии популяций и отсутствия потерь планируют продолжение мониторинга, регулируют и могут изменять его интенсивность. При выходе из депрессии, расселении (слабом, а иногда и умеренном поражении), допороговой численности усиливают мониторинг, проводят меры в полном объеме. При массовом развитии болезни (эпифитотии) проводят полный комплекс защитных мер, детализируют и регулируют его интенсивность в соответствии фитосанитарного состояния.

Фитосанитарный мониторинг основывается на следующих основных положениях:

- Обоснование ФСМ и прогнозов развития вредных организмов сельскохозяйственных растений возможно при достаточно полном представлении о их биоэкологических особенностях и закономерностях изменчивости тех явлений, которые прогнозируются, и факторов, вызывающих такую изменчивость. Это позволяет определить содержание и объем необходимой информации, сроки ее получения, порядок анализа, обобщения, принятия решений и прогнозирования.

- Проведение фитосанитарного мониторинга и прогнозирования базируется на максимально возможном объеме аналогичных (однотипных) данных за многолетний период, знаниях степени изменчивости процессов, прогнозируемых, во времени и факторов, влияющих на эти процессы.

Мониторинг и прогноз выполняются по вредным организмам, которые могут быть достаточно вредоносными для культурных растений.